詩人 里みちこ より

国語学者の大野晋さんによると、「物語」は「巨大な流れに巻き込まれたかのように書いてしまうもの」だそうです。

私の「生きなおし物語」も、度重なる「偶然」に導かれていました。

もう31年も前の、天安門事件が起こった6月4日のことです。その「創(はじ)まり」は旅先・札幌での些細な転倒事故。全身を貫く激痛からでした。

医師の手当のギプスを外すと、痛みは取れたものの歩けなくなっていました。9ヶ月後、やっと手術が決まったのは、「偶然」43歳の誕生日でした。

「人間の精神を開く鍵は、数と文字と楽譜。知識と思考と夢の全てがここにある」─。フランスの文豪・ビクトル・ユゴーの言葉を思い出し、「42歳から43歳は上向きに」と験(げん)を担ぎ、「上田三四二(うえだ・みよじ)」の本を携えて入院しました。

本をパラッと開き、目に飛び込んできたのは、「病気が私に与えてくれた恩恵は、はかりがたいものがあった。私はそれを『教訓』と呼ばずに『恩恵』と呼びたい」の言葉でした。

手術の成功率は半々と言われた私に、その「恩恵」の文字は幽(かす)かな希望をもたらしてくれました。

手術後、車椅子から松葉杖生活になり、何度も転んでいたときです。ふと脳の天窓が開いたと感じる瞬間がおとずれ、慌てて壁にもたれると、こんな囁(ささや)きが聞こえてきたのです。

「人とぶつからないようにと思うと自分が転ぶ。自分が転ばないようにと思うと人とぶつかる。転んでもいいと思えると転ばなくなる。転ばぬ先の松葉智慧」

ギプスをしたまま退院した日、車窓から見た淀川の桜並木は、泣きたいほどの美しさでした。

「こんなに美しいと感じるのは生きている証(あかし)。それなら生きて味わう悲しみも受け入れなければ…」。なぜかそう思えたのです。

〈さくら花びら〉に慈悲を感じて、「かなしい」の漢字を索(ひ)くと「美しい」が載っていました。

幸い手術は成功だったようで、歩けるようになりました。すると、病の体験が違う角度から見えてきました。病の英語「ill」を、意志「will」の中に発見すると、上田三四二の言うように「病は恩恵」と読み解けました。「恩恵」と「意志」の四つの漢字は、どれも「心」がしっかり下で支えていました。

「bedroom(ベッドルーム)」のアルファベット7文字を並べ変えると、「boredom(ボアダム・退屈)」になり、クスッと笑えました。

退屈凌ぎに、見舞品の菓子箱で葉書をつくり礼状に使いました。

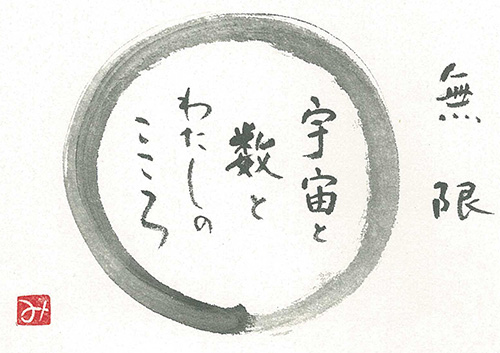

あらゆる「もの」を生かすとき、私のいのちも生かされ「物語」が生まれていきました。ユゴーの言葉どおり、数と文字は、私に無限の精神世界を開いてくれたのです。

ちょうどその頃、父が京都に入院し、見舞うのに、大阪から往復4時間もかかっていました。バスの吊り広告に「偶然」見つけた社会人入学枠のある大学は、病院のすぐ近くにありました。「そうだ! 学割で見舞いと学びの一挙両得、父がどんなに喜ぶだろう」と入学したのです。

ところが、入学式の帰りには、気楽な気持ちがすっ飛んでいきました。京都市の京阪三条駅で「偶然」見つけたポスターの言葉に衝撃を受け、30分ほどその場を離れることができませんでした。

「教えるとは共に希望を語ること。学ぶとは真実を胸に刻むこと」

フランスの哲学者ルイ・アラゴンのこの言葉は、これから始まる大学生活に、かつて経験したことのない不思議な「おとずれ」を予感させてくれたのです。

大学1年生の「部落差別論」の講義で知った、北代色(きただい・いろ)さんの「手紙~夕やけがうつくしい」には、思わず号泣しました。

北代さんの家はとても貧しく、家計を助けるために子守りなどをしていた色さんは、70歳から識字学級に通い、文字を覚え始めました。

「いままでおいしゃへいってもうけつけでなまえをかいてもらっていましたが、ためしにじぶんでかいてためしてみました。かんごふさんが北代さんとよんでくれたので大へんうれしかった」と綴っています。

そんな経験をしてから見る夕やけは、それまでとは違い、「心底美しい」と感じるようになりました。その喜びを、北代さんは年下の先生への手紙に認(したた)めたのです。私は、この思いこそ「学ぶ喜び」だと確信しました。「学びの本質」を、理論ではなく、学校に行けなかった人の実感から学び、長年の懐疑がやっとすっきり晴れたのです。

このような「感性」は、どう、育っていくのでしょうか?

教科書からは難しいのかもしれません。

きっと、心を揺るがすような「経験」「体験」が関わっているのでしょうね!

学校が再開しました。

学習の遅れは?授業で何とか取り戻せます。

しかし、学校での集団で学ぶ「経験」「体験」で「心を揺さぶられる」経験や

体験をさせたいものです。

がんばれ!!日中健児!!